#ausnahmslos

Il est courant, lorsque l’on est publiquement féministe et antiraciste, d’être interpellée lorsque des violences sexistes et sexuelles sont perpétrées par des personnes non blanches.

Les femmes qui conjuguent antisexisme et antiracisme sont souvent soupçonnées de complaisance envers ces derniers et d’intransigeance à l’égard des « mâles blancs ». Dès lors qu’un immigré ou un non-Blanc est à l’origine de ce type de violences, vous pouvez être sûr·e de voir surgir des personnes qui auparavant ne se sont jamais intéressées au féminisme et affichant des postures étonnamment radicales en matière de condamnation du sexisme. En réalité, ces personnes se délectent non pas de dénoncer le sexisme mais d’en incriminer les auteurs non blancs. En effet, pourquoi se priver d’une si belle occasion d’étaler son racisme en pointant du doigt les origines ethniques et géographiques des agresseurs ? Et pourquoi bouder le plaisir d’un remarquable mouvement acrobatique en sermonnant des femmes féministes alors que des méfaits sont manifestement le fait d’hommes misogynes ? Rien n’arrête la magie du patriarcat. Ces agressions, lorsqu’elles surviennent, génèrent à la fois un déferlement de commentaires racistes et un profond malaise au sein de certains mouvements antiracistes. Entre la nécessité absolue de dénoncer ces atrocités en série et la crainte de pointer du doigt une catégorie de la population déjà victime de préjugés et de rejet, comment lutter contre les violences sexistes sans alimenter le racisme ?

Après une série d’agressions sexuelles d’une ampleur rarement vue perpétrées en pleine rue en 2015 à Cologne par des auteurs très vite désignés comme des « réfugiés », la journaliste allemande Kübra Gümüsay m’a contactée pour signer aux côtés d’autres féministes actives à travers le monde un texte dont le titre #ausnahmslos (adapté en anglais en #NoExcuses), que l’on pourrait traduire « pas d’exception », est devenu le hashtag de ralliement contre l’instrumentalisation raciste de ces abjections.

Pas d’exception, parce que nous nous élevons de manière systématique et absolue contre toutes les violences sexistes, quels que soient leurs auteurs. Pas de circonstances atténuantes ni d’excuses, pas de circonvolutions ni de « oui, mais… » : toutes les formes de sexisme sont intolérables et doivent être punies. La violence contre les femmes n’est ni l’apanage des pauvres de « banlieue » ni le fait de minorités culturelles, les chiffres prouvent chaque année qu’elle a cours dans tous les milieux sociaux.

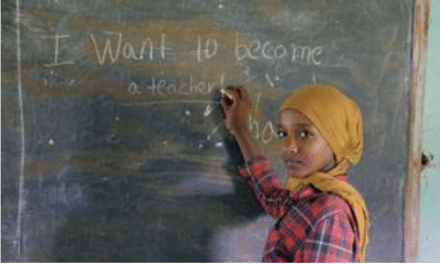

Ce hashtag permet d’être à la fois radicalement féministe et d’éviter que le débat ne place les agresseurs au centre. L’attention démesurée qui leur est portée constitue une violence supplémentaire à l’égard de celles qui subissent leurs sordides assauts. Au lieu d’orienter les regards vers les victimes, au lieu de s’assurer qu’elles ont eu accès à un espace d’écoute crucial pour leur avenir psychologique, l’espace médiatique se réduit à la seule description des hommes accusés de viol. Comme si ces femmes meurtries n’étaient que les instruments désincarnés d’une propagande dont le but réel avait bien peu à voir avec leurs droits de femmes. Qui parmi les adeptes opportunistes du féminisme se préoccupe du sort de ces femmes et de leur prise en charge médicale et psychologique ? Pour les féministes, tout débat sur le sexisme doit donner la priorité aux victimes. Cela pose la question plus générale de la mise en œuvre de politiques antisexistes, appréhendant la question de manière systémique à travers la prévention, la prise en charge et la considération accordée aux victimes, ainsi que la poursuite des auteurs de tels crimes.

La lutte contre le sexisme doit se concevoir de manière transversale et concrète ; il est impératif de lutter de manière équivalente contre toutes les formes du sexisme. Sans exception.

SOURCE : Diallo, Rokhaya. Dictionnaire amoureux du féminisme (pp. 47-48).

Commentaires récents